ブローチ の 歴史 を辿る と ブローチ(brooch)は文明が発達して少し経った頃に考案されたと言われています。

一般的に文明が発達し始めたとされるのは紀元前1500年頃の黄河の流域に「殷」という王朝ができた頃なので、それ以降にブローチが考案されたことになりますね。

ブローチの元となったそれ以前のものを、「フィビュラ」(フィブラ)(fibula)といい、紀元前2000年後半頃の青銅器時代ヨーロッパが発祥と言われています。

古代エジプト時代(紀元前3000年頃)より記録の残っているネックレスや指輪、ピアスなどと比べると、ブローチの歴史はまだ浅いと言えます。

もくじ

【 はじめに 】

ブローチの歴史を知っていますか?

他のジュエリーやアクセサリーと違って、注目されることが少ないブローチ。

これは他のアイテムに比べて歴史が浅いせいもあるかもしれません。

しかしブローチの歴史が浅いといえど発祥は紀元前。

私たちからしてみたら、気が遠くなるような歴史を歩んできています。

なかなか主役として注目されることの少ないブローチですが、ブローチを使いこなす人ほど品格をそなえ、お洒落が上手であるとも言われています。

昨今アンティークやヴィンテージの需要が高まった関係もあり、そういったブローチが改めて注目を浴びる機会も増えているんです。

またアンティークの歴史的・美術品的価値があるものだけでなく、ハンドメイドの普及によって日常使いすることのできるブローチの選択肢も実に豊富。

昨今様々なニーズ、年代に需要が高まってきてるのです。

今回は改めて魅力が注目されているブローチの歴史を紐解きながら、ご紹介していきたいと思います。

【 フィビュラとは? 】

ブローチの始まりは…。

ブローチの起源は、冒頭に書いたように「フィビュラ」(フィブラ)(fibula)と呼ばれるもの。

これは古代ギリシャやローマ帝国で衣類やマントを留めるために使われていたもの。

この頃の衣類は「トーガ」や「キトン」と呼ばれ、布を体に巻き付けるだけのものでした。

そのため、巻き付けた布を何かで留める必要があり、それが「フィビュラ」でした。

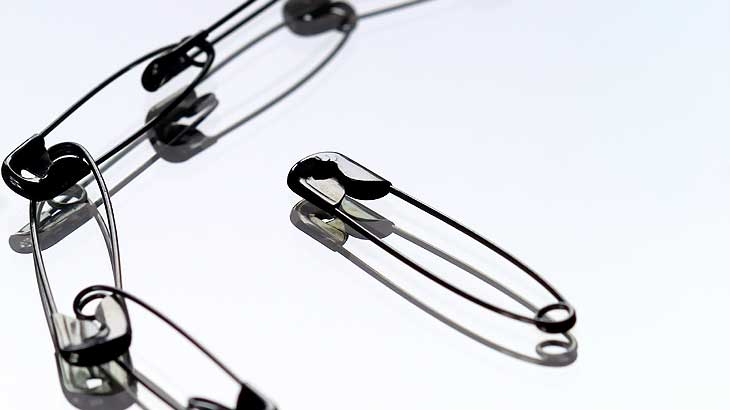

現代の私たちの生活のなかで言う、「安全ピン」の原型と言うのが表現として近いでしょうか。

この安全ピンの原型とも呼ばれるものが産まれる前は、動物の骨などをピンのように鋭く加工したものを刺すことで衣類を留めて固定していたようです。

様々な種類があり、民族によって違っていた衣類がローマ風に統一されるまでは、フィビュラは民族性や身分などのアイデンティティを示す重要なアイテムとして使われました。

身分証明を兼ねていたということは、身分によって使えるもの、使えないものもあり、それによって階級が見て分かったということですね。

紀元前2000年後半のヨーロッパに登場した安全ピンのような形のフィビュラが元となり、その後北欧では弓部分と針部分が別に作られるものが出てきます。

そして紀元前1000年頃には南欧で弓部分と針部分をつなぐ部分をバネのように工夫したものが登場するのです。

こういった流れを見ていくと時代、場所によって段々と現在のブローチピンに近い形状にブラッシュアップされていったようです。

服の構造が変化していくことでフィビュラで留める必要がなくなると、それに代わりブローチが産まれます。

ブローチ自体はフィビュラのように布を留めるためというよりも、純粋に装飾品として登場します。

そのため、現代のブローチも実用的な使い方よりは、ファッションとして取り入れられています。

服装との相性であったり、留める位置であったり…悩む方も多いアイテムですが、他のアクセサリーやジュエリーとの重ね付けを楽しんだり、アイディア次第で様々な場所を装飾することのできる、とても自由度の高いのがブローチです。

・フィビュラ

↓

・タラ・ブローチ

(北ヨーロッパ ケルト民族が着用)

寒い国で衣類も厚手、皮革の製品も身に着けていたのでとても太いピンであることが特徴の1つ。

↓

・1000年ごろ

宗教画の天使や聖母マリアの身に着けているような、丸、四角、菱形のようなブローチが登場。

留め金部分にボタンが登場し、装飾性がより強くなります。

【 ブローチの逸話 】

教材にも使用される逸話。

これは社団法人 日本ジュエリー協会が出版しているジュエリーコーディネーター検定の教材にも載っている逸話。

この教材を私が使用していたのはかれこれ20年前なので…

現在の教材にも載っているかはわかりませんが、とても衝撃的だったのでよく覚えているお話しです。

古代ギリシャの歴史家であるへロトドスが記したと言われているこのお話。

のちのギリシャ共和国のアテナ(アテナイ)の軍隊が戦争に負けて兵士の殆どが殺されてしまいます。

その中でたった一人、生き残った兵士がいました。

彼は母国へ何とかたどり着き、町中の女性に彼女たちの夫の最後を語ると、町の人々は彼を労わるどころか一斉に怒り出し彼を責め立てます。

そしてひとりだけ生き残って帰ってくるなんて…と肩からキトン(衣類)留めの鋭いピン(動物の骨などを鋭く削ったもの)を抜き、生き残った男を皆で次々と刺し、殺してしまった、というのです。

なんとも壮絶…。

想像しただけで怖ろしいですよね。

この事件によってピンは恐ろしいということで、安全ピンスタイルのフィビュラが考案され、のちにボタン式へ、実用的な要素から装飾的な要素に置き換わっていきます。

【 ブローチの針の向き 】

ブローチは左向きが主流?

実はブローチの針は左向きが主流なんです。

服にブローチをつけるときはブローチの針部分を外側に向けて、また針先を下に向けて留めるといいと言われます。

何故左向きなのか…、明確な理由はコレとは言われませんが、いくつか理由はあります。

理由と言っても着用した時に綺麗に見えるとか、圧倒的に多い右利きに着けやすいように、とかその程度のものです。

また上記のように着用すると何かの拍子に留め具が外れても、服から抜け落ちにくいという利点があります。

こちらでもご紹介しましたが、つける位置の左右も正確な理由があって決まっている訳でもありませんでした。

→ブローチ を つける位置 の正解は?

針の向きが左向きであることの理由の1つには、100年ほど前のブローチの針が原因であるという話もあります。

そのころのブローチは今のように針が綺麗に収まっておらず、ブローチ正面から見ても針先が飛び出るほどに長かったそうなのです。

当時ブローチは左胸につけるのが主流だったため、身に着けたときに尖ったブローチの針が体の外側に向くように作られていたと言います。

右向きに針がはみ出るブローチだと針が体に刺さってしまう可能性があったため、安全対策として左向きに作られたというのです。

その安全対策が現代の形状のブローチにも活かされているという考え方もあるんですね。

【 ブローチの針の種類 】

現代のブローチの留め具の主流は主に4つ。

1.ブローチピン

・風車式

・鉄砲式

2.スティックピン(ピンブローチ)

モチーフに長いピンがついていて、その先にキャッチがつきます。

キャッチ部分にも何種類かパターンがあります。

3.タックピン

モチーフに短いピンがついているブローチ。

こちらもキャッチ部分にはバリエーションがあります。

タイニーピンやスタッドピンと呼ばれることも。

4.クリップ

バネで挟んで留めるタイプのもの。

胸ポケットに挟んで飾るタイプのものや、アンティークブローチなどで見かけます。

ネクタイピンもその形状の一つ。

【 まとめ 】

ブローチ の 歴史 を辿る というテーマでご紹介してきました。

洋服を留める機能のために用いられていたのがフィビュラ、主に装飾のために用いられてきたものがブローチ。

歴史をたどっていくと、洋服の発展やその土地の特色に合わせてブローチも姿を変えてきたんですね。

過去には必要にかられて使用されていたものも、段々と遊び心が加えられ、純粋に装飾のための存在となったというのは、ブローチならではですね。

現在の洋服の流行をみると、確かに「ジュエリー」にカテゴライズされるようなブローチをつけるような雰囲気のものは少ないかもしれません。

◇ジュエリー と アクセサリー の 違いはこちらをどうぞ→

ファストファッションは比較的緩くて、らくちん、カジュアルなイメージ。

ですが今のカジュアルなファッションでも、コートの襟やストール、帽子やバックにシンプルなカットソー、そういったアイテムとブローチをあわせることで、様々な楽しみ方ができるのです。

そして現代のブローチはそういったアイテムに合うような、比較的カジュアルな物もたくさん出てきています。

ブローチは時代や洋服に合わせて変化してきたジュエリーですが、現代ではまた、TPOや用途に合わせて選び、組み合わせ、楽しめるアイテム。

これから時代の変化に合わせて、また少しずつ姿を変えていくかもしれませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f4a7b6e.bcfea1af.1f4a7b6f.947843a7/?me_id=1373503&item_id=10213661&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuntekstore%2Fcabinet%2F113074_1%2F19433398_img_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f4a7ee7.09ba2528.1f4a7ee8.989fb1db/?me_id=1341184&item_id=10009479&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffroconwear%2Fcabinet%2Fitem_artdeco2%2Ftak-9003-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)